- ACCUEIL

- CAUDIÉSIENS

- MÉTIERS

- Généralités

- Banque

- Boucherie, Négoce Bestiaux

- Boulangerie

- Bourrellerie

- Cafés

- Chaises

- Centrale d'achat

- Charron

- Coiffeur

- Cordonnier Chaussures

- Couture

- Distillateur

- Epicerie Quincaillerie

- Garage

- HOTELS Restaurants

- Imprimerie

- Maréchal Ferrand-Féronnier

- Mercerie

- Tabac

- Artisans papier à entête

- Publicités

- Tonnelier

- Tuilerie, Briqueterie

- VIE À CAUDIÈS

- VILLAGE

- AUTOUR de CAUDIÈS

- NOTRE-DAME DE LA VAL - Autres édifices religieux

- CASTEL-FIZEL

- PATRIMOINE NATUREL

- PATRIMOINE AGRICOLE

- ROUTES & CHEMINS

- MOYENS DE COMMUNICATION

- JOURNÉES DU PATRIMOINE

- Calendriers de l'Avent

- Contact-Commentaires

- MISES À JOUR

La route du Col Saint Louis

Il s'agit en fait du tronçon qui va de Caudiès au Col St Louis (actuellement Route Départementale n°9 ) de l'ancien chemin dit de Grande communication N°7 qui

reliait Prades à Quillan. L'autre tronçon vers Prades est étudié dans le chapitre Route de Fenouillet. Les liaisons Toulouse - Perpignan empruntaient aussi cette voie.

Dès le début du XIXe siècle, la législation distingue 2 catégories de route : les routes nationales et départementales, gérées par les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées (rattachés au ministère des Travaux publics) et les chemins vicinaux, gérés par les agents-voyers du service vicinal (personnel du Conseil général). La vicinalité, régie par les lois du 24 juillet 1824 et 21 mai 1836, recouvre elle-même deux sous-ensembles. La grande vicinalité comporte les chemins de grande communication et les chemins d'intérêt commun (reliant le chef-lieu de département et les chefs-lieux de canton), réseau entretenu et développé par le Conseil général, avec l'appui financier des communes. La petite vicinalité, au niveau de la commune, regroupe les chemins vicinaux ordinaires, la voirie urbaine et les chemins ruraux. Les agents-voyers agissent alors au nom de la commune pour la construction et l'entretien du réseau routier, en l'absence d'agents communaux dédiés à cette tâche.(francearchives.gouv.fr)

Depuis l'ordonnance du 7 janvier1959, les qualifications "chemin communal" ou "chemin vicinal" noté sur certains cadastres n'ont plus cours.

Cette carte IGN montre que le hameau de Malabrac, est desservi à partir de cette route: d'abord dès la sortie du village par le chemin GR36 (anciennement dit

du chemin du Facteur) et plus haut sur la route par une piste.

En 1835, l'aristocrate écossais James Erskine Murray, relate dan son livre Un été dans les Pyrénées ( traduit en Français par Pierre Dareux et publié aux éditions Loubatières), sa descente en diligence sur Caudiès:

"...On quitte le sommet de la chaîne par un étroit passage dont l'entrée était jadis gardée par un fort construit sur les rochers à cet endroit, et de là, le voyageur peut embrasser du regard les plaines du Roussillon et apercevoir la route qui descend la montagne en lacets pour aboutir dans la vallée à plusieurs milliers de pieds au-dessous.*

Peu de routes, même dans les parties les plus hautes des Pyrénées, descendent en pente aussi rapide aucune n'est aussi étroite ni aussi peu protégée, sans aucun parapet alors qu'elle domine l'à-pic, accrochée qu'elle est au flanc de la montagne.

Après avoir déposé le vieux fort et mis aux roues les chaînes d'enrayage, le cocher mit les chevaux au galop et entama la descente.

...Les rochers étaient presque au-dessus de nos têtes et alors que nous descendions à cette allure, un énorme bloc de pierre, qui pesait peut-être vingt ou trente tonnes, détaché de son emplacement par les pluies de la nuit précédente, dévala la montagne et, heurtant la route étroite à quelques mètres devant nous, en entraina la moitié dans la vallée. ... s'arrêter était impossible, l'allure à laquelle nous allions et l'élan donné à la voiture nous l'interdisaient tout à fait, même s'il y avait eu des harnais pour retenir les chevaux, ce qui n'était pas le cas. ...nous passâmes au galop sur ce qui restait de corniche, et qui était à peine assez large pour les roues de la voiture, et, en me retournant, je pus voir un autre morceau la route s'effondrer dans le ravin à cause du choc causé par la diligence. ...

* Altitude col de Saint-Louis: 696 m

...Au pied de la descente se trouve le village de Caudiès ...et les villageois se rassemblèrent autour du cocher pour écouter son histoire...qu'il conviendrait d'envoyer quelqu'un de l'autre côté de la crête pour avertir que cet accident s'était produit et qu'il était impossible de passer, et un groupe de gens se mit en route pour le faire. (...)

Et dans son livre "Histoire Naturelle des Pyrénées orientales" publié en 1861, le Docteur Louis Companyo écrit:

"Pour aller au bois des Fanges, qui est une station botanique très-intéressante, le naturaliste doit gravir la rude montée du Col Saint-Louis, qui n'a pas moins de o kilomètres. La route, taillée dans le roc, longe constamment un précipice affreux. Ce passage est très-redouté des voyageurs renfermés dans les voitures publiques; la descente surtout est effrayante par la rapide impulsion que la nature du terrain imprime au véhicule et par l'allure que l'on donne aux chevaux pour éviter les dangers qu'une course trop lente pourrait engendrer. Le naturaliste, qui n'a pas à redouter ces dangers puisqu'il voyage à pied, trouvera dans les crevasses de la montagne quelques plantes qui vivent sur les calcaires, et ramassera, sur la roche nue, des pupa en quantité."

Sont relevés dans la presse quelques accidents:

Cette croix sur la route du Col St Louis, commémore la mort du voiturier Jean Joseph Benet décédé accidentellement à 47 ans.

Cette route dangereuse a été longtemps la seule voie de communication avec Quillan, la route par le défilé de Pierre-Lys n'ayant été classée comme

départementale qu'en 1855. On trouve d'ailleurs dans La Gazette du Languedoc du 26 avril 1841 cet article:

et dans "Impression de voyage" de La Quotidienne, du 20 avril 1841:

Ceci explique qu'en 1839, le Duc Ferdinand Philippe d'Orléans et son épouse la princesse de Meklenbourg-, qui devaient embarquer à Port-Vendres pour l'Algérie, soient passés par la route (à l'époque fort raide pour les attelages) du col St Louis en venant de Toulouse via Limoux. Dans son ouvrage "Voyages des Altesses Royales en Roussillon" * François Fabre relate notamment leur déjeuner sur place, endroit marqué par une plaque commémorative.

* ouvrage consultable à la Bibliothèque Municipale (Rayon Caudiès)

Ce "Passages des Altesses en Roussillon" (livre de François Fabre) a coïncidé avec le fête patronale de Caudiès.

Pierre Armagnac a écrit une pièce de théâtre retraçant cet épisode, jouée lors de la fête de la fédération en 2022, après la pandémie. C'est sa dernière pièce.

Après avoir emprunté cette route dont la pente nécessitait de dételer les chevaux et de passer les marchandises bras d'hommes, le Duc d'Orléans, prit un décret autorisant le conseil général des Pyrénées orientales à construire un ouvrage à péage ( premier pont à péage).

Notes:

1- Jean-Paul Tricoire apporte cette précision:

"Si on voulait être rigoureux au point de vue historique, on soulignerait que le projet du viaduc dans la montée du col de Saint-Louis est antérieure au passage du duc d'Orléans et de son épouse. Le projet date de 1794, lors de la guerre contre la Première Coalition dont faisait partie l'Espagne. Cette route du col de Saint-Louis était une voie logistique majeure de l'armée des Pyrénées-Orientales. Le projet n'avait pas vu le jour car la paix avec l'Espagne, après la prise de Rosas et Figueras, est intervenue avant la construction du pont. Il est revenu à la surface, un demi siècle plus tard, lors du passage du duc d'Orléans

2 - Trouvé sur geneanet.org

Raymond Étienne Amiel est né le 3 septembre 1752 à Béziers. Il se marie le 14 avril 1777, à Saint Paul de Fenouillet, avec Louise Françoise Deveras. Il décède en mars 1832 dans son Mas à Maury.

Ingénieur des Ponts et Chaussées dans les Pyrénées-Orientales ii dut trouver une solution, en 1793, pour franchir la

barrière des Corbières séparant l'Aude des Pyrénées-Orientales, essentiellement pour des raisons stratégiques en cette période de Révolution Française. Il était en effet impossible de passer

aisément (surtout avec des troupes et des canons) de la plaine du Roussillon à la vallée de l'Aude et à l'Ariège, le détour était imposé par le littoral et Narbonne. Le seul endroit possible

était d'établir avec difficultés une route d'une largeur convenable passant par le Col de St Louis; ce passage avait déjà en 1719 été approuvé par le maréchal de Brunswick pour la simple

transmission des messages entre Perpignan et Bayonne et un 1er aménagement avait déjà eu lieu vers 1780. Etienne Amiel trouva la solution à la très forte dénivellation jointe à l'étroitesse des

lieux par un pont qui fait passer sa route dessus puis par de beaux virages tout aussitôt dessous en une sorte de boucle ou ellipse. (http://www.nom-amiel.org)

3 - Petite anecdote concernant Étienne Raymond Amiel: En 1816, il gagne sur une table de jeu des hectares du Domaine des Goudous à Maury appartenant à l'évêque (de Perpignan ?), qui deviendra plus tard le Mas Amiel.

4 - Trouvé dans " Histoire de la Révolution Française dans les Pyrénées Orientales " de Pierre Vidal:

Mont-Libre = Mont-Louis

5 - Dans l'ouvrage provisoire de 2020 concernant le Diagnostic du Patrimoine bâti et paysager en Agly-Fenouillèdes:

"Route principale permettant d’irriguer le Sud depuis Paris, Le roi Louis Philippe autorise la construction de l’ouvrage d’art contre la perception d’un droit de passage. Cet ouvrage a donc non seulement cette particularité d’être un pont « en colimaçon », mais aussi d’être le premier ouvrage à péage construit en France après la Révolution qui avait supprimé les octrois. Le petit bâtiment en ruine situé juste au-dessus du pont était le poste de péage."

HISTORIQUE DE LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE

Cette route accidentogène est devenue touristique après des travaux importants qui ont été beaucoup discutés et reportés pour des raisons diverses pendant de nombreuses années comme en témoignent les délibérations du Conseii Général et les articles de presse dont certains sont colligés ici.

Les délibérations du Conseil Général des Pyrénées-Orientales de 1841, rapportent que les travaux avaient été interrompus

(gallica.bnf.fr).

Les travaux prennent du retard, permettant le développement du projet de route par le défilé de Pierre-Lys, soutenu par le Conseil Général de l'Aude*, et combattu par les Caudiésiens par pétition portée devant le conseil Général des Pyrénées Orientales au cours de sa séance du 26 août 1843, en présence du préfet. (gallica.bnf.fr)

Un article du Moniteur de l'Aude du 13 juillet 1845, fait le point de la situation, (vue du côté Aude!) ((gallica.bnf.fr))

note*: Sur le site réalisé par Éric Teulière sur Saint-Martin de Lys, on peut suivre tout l'historique vu côté Département de l'Aude, de la Route Quillan - Caudiès, par le défilé de Pierre-Lys. En cliquant sur le bouton dédié, vous quittez le Musée virtuel; pour y revenir, fermez l'onglet.

À nouveau en 1846, les délibérations rapportent encore les tergiversations pour le projet

Et en 1853

Dans le Courrier de l'Aude du 8 septembre 1858 est publiée cette annonce de travaux.

Toujours dans les délibération du conseil général en 1860:

*un des accidents auxquels il est fait référence est probablement celui qui a causé la mort du voiturier Jean Joseph Benet en mars 186O. Le maire de l'époque était François Joseph Laforge.

Dans les délibérations de 1873, on note

En 1873, la route Quillan - Caudiès le long de l'Aude étant fonctionnelle, la montée au Col de St Louis, manque d'entretien et se dégrade. D'où de nouvelles délibérations au Conseil général en 1875. La proposition de Casimir Benet-Roche qui est maire de Caudiès et siège au conseil général et présentée en février est finalement acceptée à la session d'août 1874. (gallicabnf.fr)

Et en 1876, les discussions continent au Conseil Général:

Pour aller encore dans ce sens, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, a publié en 2003 un rapport sur "les mouvements remarquables de terrains affectant le réseau routier départemental de l'Aude:

Les phénomènes de chutes de blocs sont observés le long de la D117, de façon récurrente sur un linéaire d'environ 5 km. Quelques tronçons révèlent un niveau d'aléa plus élevé :

- les gorges de la Pierre-Lys =>chute de bloc au PR13+800, le15 juillet 2000, occasionnant un blessé grave

à l'endroit même d'un ancien éboulement rocheux de grande ampleur (=- 500 m3 dans les années 1850),

- éboulement en masse => environ 50m au PR10+100, enjuillet1987bloquant la circulation dans les 2 sens,

-face au village de Saint-Martin-Lys =>chutes récurrentes au PR10+900,

Ces événements sont actifs et récurrents et occasionnent des dommages réguliers. Sur le secteur considéré, on recense 14 accidents de la route liés aux chutes de blocs en 2 ans, dont certains engendrant des recours vers les tribunaux. Le trafic est naturellement perturbé par ces événements..

Et en 2020...

Enfin en 1878, le classement du tronçon de route est obtenu, un surveillant payé et la Commune remboursée. Ce combat pour ce qui deviendra une route touristique peut être porté au crédit de Casimir Benet Roche.

En 1904

Dans les délibérations du Conseil Général de 1908, sont notées des travaux de réfection de la chaussée de la route du col Saint-Louis.

1909

1932 et 1933

EXCURSIONS SUR LA ROUTE DU COL SAINT-LOUIS

Dans le bulletin du Club Alpin Français de 1903, on trouve la description suivant:

"De Caudiès, une longue montée, ancienne route de Perpignan à Bayonne, conduit à la forêt des Fanges de 11,000 hectares, une des plus belles forêts de France. La route est tellement sinueuse qu'en un endroit, elle franchit un ravin sur un viaduc sous l'arche duquel, elle passe immédiatement après. Elle atteint le col de Saint-Louis...."

Ce viaduc en colimaçon a été conçu par un Ingénieur des Ponts et Chaussées, Étienne Raymond Amiel (1752-1832).

Pour l'anecdote, c'est lui qui a donné son nom au domaine viticole du "Mas Amiel" (ex "Domaine de Goudous") qu'il avait gagné au jeu aux dépens de l'évêque de Perpignan, en 1816.

L'article publié avec la photo, retrace l' étape Quillan - Caudiès d'un voyage en bicyclette dans les Pyrénées

Dans le livre sur Caudiès (Verges et Mérou), cette photograhie de 1921, intitulée "La folle ascension du col Saint-Louis" (cliché X);

Une excursion en voiture vers 1925 au col Saint Louis.

Sur la photo de gauche à droite assises Honorine Obrador, Augusta Boyer, Mané Boyer veuve André, Irma Grandjou épouse Gouzot.

debout François Boyet et sa mère Marthe (née Gouzot) veuve Boyer, Jean Obrador, (?)

et plus tard, Courses de côtes et Rallye du Fenouillèdes.

et en 1999, les cyclos Formica (Quillan) au col Saint-Louis.

en janvier 2023, la neige.

DIFFÉRENTES CURIOSITÉS DE LA ROUTE DU COL SAINT-LOUIS

Parmi les nombreux écrits de Joseph Armagnac, cet article du Messager de Notre-Dame de La Val, intitulé "Les Portes de Saint-Louis" mêle description du paysage et histoire.

Sa biographie et son œuvre sont visibles la page qui lui est consacrée (en cliquant sur le bouton).

Pour lire l'article, l'agrandir en cliquant sur les images.

Cet article avait auparavant été publié dans la revue "Veu del Canigò" et illustré par Paul Justin Balmigère

Le Viaduc ou Colimaçon

Une page lui est entièrement dédiée. Pour la voir, cliquer sur le bouton suivant:

Le Château des Maures ou La Redoute

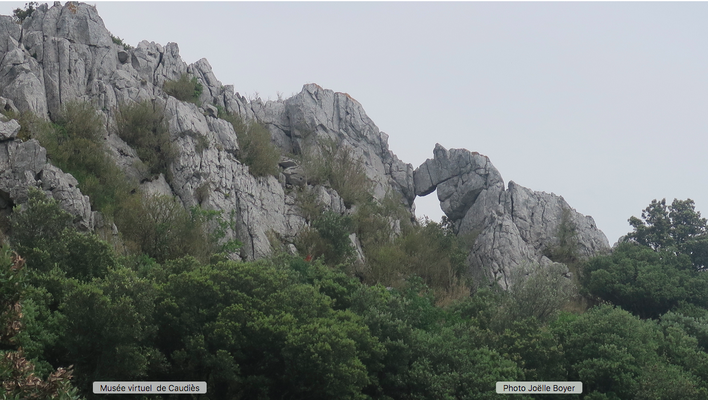

Anciennement appelé les "Portes de Saint-Louis". Suit la description qu'en a fait Joseph Armagnac dans un article écrit dans Le Messager de Notre-Dame de La Val:

"... Tout à coup, les blocs de calcaire blanc et lumineux se dressent comme une barrière infranchissable. C'est au pied de ce mur naturel à 3.700 mètres de Caudiès, que l'on remarque un débris de rempart. C'est à tout ce qui reste du fortin que l'on appelait les portes de saint-Louis." ...

Vous pouvez vous rendre sur la page qui lui est dédiée en cliquant sur le bouton.

La Fenêtre des voleurs

Cette photo prise avec un drone anafi montre la vue à partir de la fenêtre des voleurs, qu'avaient les trabucayres qui attendaient les diligences (le tracé de la route était un peu différent).

François FABRE rapporte la légende attachée au Col Saint Louis (Folklore- Revue d'Ethnographie Méridionale 1978 N°4).

Albert Bayrou relève dans les délibérations consulaires (In Caudiès-de-Fenouillèdes, à la recherche du passé):

1681, 5 octobre - Les consuls sont autorisés à réquisitionner des habitants pour courir sus aux voleurs qui se trouvent au col de Saint Louis: il leur sera payé dix sols par jour, tant pour leur dépense que pour les munitions de guerre.

Dans un numéro du Messager de Notre-Dame de de La VAL, Joseph Armagnac relate ces évènements:

Entrée dans le village

La Dépêche du 12 novembre 1892 rapporte aussi ces inondations

Albert Bayrou note

1923 - La réfection du pont de Quillan est envisagée.

- 12 juin, vote d'une somme de 7000 F pour la réfection du pont.

Louis Fédié, dans son ouvrage "Le comté de Razés et le diocèse d'Alet" publié en 1880, décrit le site du village à deux époques différentes.

D'abord après la croisade contre les Albigeois et sous le règne des vicomtes de Fenouillet:

"...Il occupait, à cette époque, la partie comprise dans le quartier que l'on appelle de nos jours le Fort. Le Casrum du douzième siècle était une vraie forteresse dominant au couchant le cours de la Boulzanne du haut d'une falaise taillée à pic, et entourée sur les autres côtés, de murailles et de bastions. Un fossé profond était creusé au pied des fortifications, et formait un demi-cercle dont la Boulzanne était la base." ...

Ensuite, après la conquête du Roussillon:

"...A dater de cette époque, n'étant plus pays frontière, cette ville acquit plus d'importance et subit une transformation qui en augmenta l'agrément. Les fossés qui entouraient le fort furent comblés, et sur leur emplacement fut tracé un boulevard de quinze mètres de largeur qui se termine par une magnifique place." ...

Cette route était donc la seule viie de communication des diligences et de la poste. Cette photo est celle d'un ancien relai de poste avenue du Col Saint-Louis.

C'est dans cette ancienne auberge non loin du relai de poste (sur la place de la Mairie, à la fin de la route du col Saint-Louis) que descendaient la plupart des voyageurs. Son histoire se termine avec le percement de la Pierre-Lys.